子育て中のママなら、住んでいる地域や国の教育レベルが気になるのではないでしょうか?

国際機関の調査によると、イタリアの学力水準は先進国の中でもかなり低いとされています。

歴史、文化、世界遺産に溢れた国――そんな魅力的なイタリアですが、子育てには不利?

モンテッソーリ教育やレッジョ・エミリア教育など、世界的に評価されている教育法の発祥国であるにもかかわらず、肝心のイタリア人はその恩恵を受けていない?

今回は、実際にイタリアで子育て中の筆者Pippが、現地の学校事情を考察します。

イタリアの学校制度と種類

イタリアの学校制度

まずは制度から簡単におさらいします。(表:Le Scuole Stataliより拝借)

・幼稚園(3歳から3年間)

・小学校(5年間)

・中学校(3年間)

・高校(5年間)

・大学

義務教育は6歳から16歳まで。高校は5年制ですが、普通科の場合、3年目で進路を決めるのが一般的です。なお、職業高等学校は3年で修了します。

「14歳までが義務教育」と勘違いされがちですが、正しくは16歳まで。これはイタリア教育・大学・研究省のHPにも明記されています。

公立と私立の違い

イタリアにももちろん、公立と私立があります。

- 公立:無宗教。国が運営。

- 私立:カトリック系が多く、宗教色が強い場合も。

私立はさらに以下のように分かれます。

- Scuola paritaria:国のカリキュラムに準拠(日本で言う一条校)

- Scuola privata (non-paritaria):独自カリキュラム(インターナショナルスクールやホームスクーリング等)

義務教育期間中にnon-paritariaに通う場合、年末に学力確認テストを受けるよう求められることがあります。これは学年相当の内容を学んでいるかを確認するだけで、特に難しいものではないようです。

ちなみに、イタリアの私立学校の割合は全体の10%程度です。(2020年現在)

イタリアの学力水準は本当に低い?

冒頭で触れた通り、イタリアの学力は先進国の中でかなり下位です。

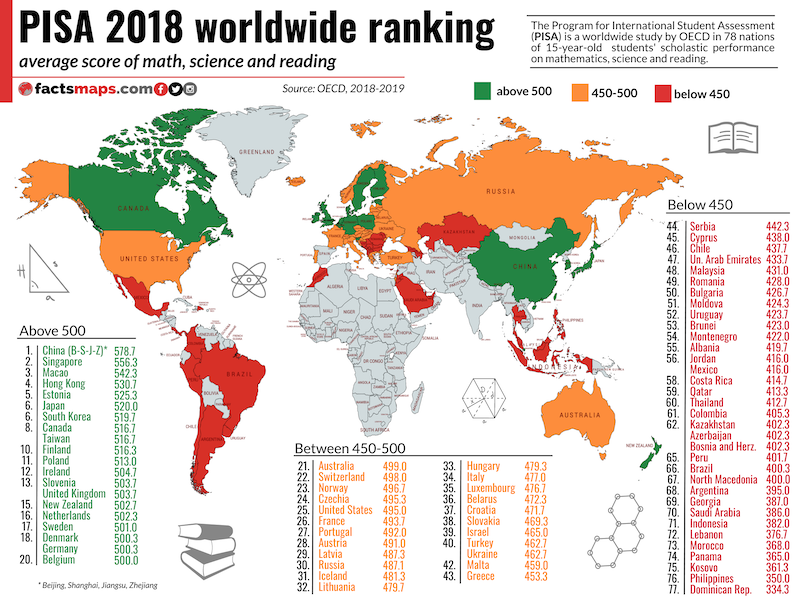

PISAとは、3年ごとに行われる15歳を対象とした国際学力調査Factmaps.comのPISA世界ランキング(2018年)では、日本の6位に対し、イタリアは34位…。もちろん、PISAの妥当性に疑問を呈する専門家もいますが、イタリアで子育てする親としては決して安心できる結果ではありません。

さらに、イタリアはEU内でも中退率が高く、OECD諸国の中でも仕事も学校へも行かない「ニート」の割合が高い国です。2020年時点では28%という驚きの数字(2025年現在は15.2%と改善傾向にありますが、それでもEU内で2番目に多い)。

下記の表はEU諸国のニートの割合を示しています。

Source: Eurostat (online data code: edat_lfse_20)

(うまく表示されない場合は、こちらのウェブサイトからアクセスしてください。)

イタリアの教育制度は良いと言う人は多いし、IQはヨーロッパでも高いと言われるイタリア人。それなのに、学力は低く、若者の将来意欲も低い。

どうしてだろう。

専門家ではありませんが、私は不景気と社会的な風潮が大きく影響していると感じています。

「イタリアには将来がない」「学力よりもコネが重要」――こんな言葉を日常的に聞く社会で、子どもたちが将来に希望を持つのは難しいのかもしれません。

教師をしている知人たちも「夢や目標を持てない子どもが多い」と口を揃えて言います。

また、イタリアはEU圏内の移動が自由な国にもかかわらず、英語が話せない、家族と離れたくないという理由で海外を目指す人が少ない傾向もあります。

環境選びで未来は変わる

では、イタリアで子育てすることは「不利」なのでしょうか?

私はそうとは思いません。

実際にイタリアの教育を受け、活躍している人も大勢いますし、イタリア人は自己肯定感が高く、混沌とした社会でも生き抜く力を持っていると思います。

ただし、負のスパイラル(不景気→不満→無気力)に巻き込まれない環境づくりが大切です。

日本でもそうですが、どこの学校に通うかによって得るものが変わってきますよね。イタリアも同様です。

公立を選ぶなら

日本と違い、イタリアは学区がないため、希望すれば他地域の公立にも通えます。

先生の質、生徒の雰囲気、地域性などをよく見極めましょう。

小学校は担任が5年間同じなので、先生選びがとても重要です。

北イタリアの方が制度整備や学力も高い傾向があります。

レッジョ・エミリアは公立の学校が始めた教育メソッドなので納得です。そう言う地域に住む人は自ずと、コミュニティから子どもの教育に対する関心が高いように思います。

私立を選ぶなら

校風や教育方針は学校ごとに大きく異なります。特にカトリック系は規律や宗教的価値観に強い影響を受けるため、自分たちの価値観に合う学校かどうかの見極めが重要です。

ホームスクーリングや「森の学校」など、独自の取り組みをしている家庭も増えています。

コミュニティの力も侮れない

次に重要なのは子どもを囲む「人間関係の環境」です。

子育ての方向性と環境や仲間が合っていなければ、無意識に望まぬ方向へ引っ張られてしまう可能性もあります。

家族も例外ではありません。

たとえば、イタリア人のおばあちゃんは孫に甘く、母親のしつけを台無しにすることも少なくないのです。

知人の例では、おばあちゃんと過ごす時間が長くなるほど、娘さんが肥満に。お菓子を無制限に与えることで「孫の笑顔」が見られるからだそうです。イタリア人の嫁姑の確執は結構あると聞きますが、譲れない点は、家族内で価値観を擦り合わせできることが理想的です。

子どもは周囲の環境に感化されやすいので、学校で良い環境を望めない場合は、同じ目的を持った人が集まるスポーツクラブに通わせるなど、外に目を向けてあげると良いと思います。

我が家の選択:non-paritariaの私立校へ

私たちが住む地方都市では、選択肢がほとんどありませんでした。

カトリック系か、地元の公立。どちらもピンと来ませんでした。

特に、近所の公立はあまりいい話を聞きません。予算が足りなくてトイレットペーパー持参だとか。そんな状況では当然いい先生は集まりません。

また、幼稚園に限って言うと、地元の公立は安全性やスペースの問題で「外で遊ぶ」ことがほとんどないと言います。特に、寒い冬は保護者が外へ出さないように先生にお願いするそうです。

「伸び伸びと育ってほしい」それすら叶わないのかと落ち込んでいたそんな時、外国人グループが立ち上げた非認可(non-paritaria)のインターナショナルスクールの存在を知りました。

- 教師陣は優秀

- 教育方針はIBを参考にしている

- 生徒のほとんどはイタリア人(ハーフ多め)

- 学費は一般的なインターの半額以下

「ここしかない」と感じた学校でした。

まとめ:子どもは社会の鏡

イタリアの学力は確かに国際的には低いとされています。でもそれは、制度のせいというより、社会全体の空気の問題ではないでしょうか。

不景気、不満、無気力な社会に子どもたちを引き込まないためにも、環境を選ぶ努力は不可欠です。

大人が子どもたちの未来を奪わないよう、前向きで希望のあるコミュニティを意識的に作っていきましょう。

コメント