IB教育ってどんなもの?──“自分で考える”を育てる学びのかたち

最近よく耳にするようになった「IB(国際バカロレア)教育」。でも、実際にどんな教育なのか、従来の学校教育と何が違うのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。

IBは、スイス発祥の国際的な教育プログラムで、2025年現在世界160か国以上・5,900校以上で採用されています。その最大の特徴は、「正解のある問い」を解くのではなく、「自分で問いを立て、自分で考え、発信する力」を育むこと。

点数や暗記だけでは測れない、“思考力”や“探究心”、“他者への理解”といった多面的な力を育てるのがIB教育の特徴です。

この記事では、幼稚園からIBプログラムに通っている我が家の実体験をもとに、「IBって実際どうなの?」という疑問に対して、親目線で感じたメリットと注意点を紹介します。

IB教育が目指すのは「自ら考え、行動できる子ども」

国際バカロレア(IB)の教育理念は、知識の詰め込みではなく、探究心・考える力・発信力を育むことにあります。たとえば、教科の枠を越えてテーマを深く掘り下げていく「探究ユニット」や、10の学習者像に基づいた育成方針など、子どもたちの“あり方”に重点が置かれています。

単に「知っている」だけではなく、「なぜ?」「どうして?」「自分ならどうする?」を日々問い続けるのがIBの特徴です。

IBは「のんびり」ではない。でも「自発性重視」のため、学習量が少なく感じる時期がある

IB教育に触れてまず実感するのは、学習量がいわゆる“少なめ”に見えるということです。特に低学年のうちは、宿題が少なかったり、反復練習がほとんどなかったりして、「これで大丈夫なの?」と不安になる親も少なくありません。

特にアジア圏では、計算や漢字のような「繰り返して定着させる型」の学習に慣れているご家庭が多く、IBの「概念的理解重視」にギャップを感じやすいかもしれません。

たとえば、算数ではコンセプトをしっかり理解することが重視されるため、応用力はつきやすい一方で、基礎的な計算がいつまで経っても定着しないというケースも起こりえます。

教育ママ思考 vs 探究型教育

「できるだけ早く足し算を完璧に」「1日1ページは漢字練習を」など、教育熱心な親ほどIBの学びに“のんびり感”を覚えるかもしれません。

ですが、IBが育てようとしているのは、自分で問いを立てて、自分の意見を持ち、発信できる子どもです。そのためには、急がず、でも着実に、自分のペースで考える力を育てることが必要なのです。

つまり、IBに向いているかどうかを判断するのは子どもではなく、親のスタンスのほうなのかもしれません。

我が家がIBを選んだ理由

我が家がIB教育を導入している幼稚園を選んだのは、“自分で考えて行動する力”を何より重視したいと思ったからです。

実際、PYP(プライマリー・イヤーズ・プログラム)に沿ったカリキュラムでは、子どもたちが「なぜそうなるのか?」を自分なりに考え、話し合いながら学んでいきます。

娘は、学び=楽しいという感覚を持つようになり、誰かから「やりなさい」と言われなくても、自分から調べたり、話したりすることが増えました。

もちろん、IBでは反復練習が少ないため、家庭でのフォローが必要だと感じる場面もあります。特に、計算や漢字など「型の練習」が必要な部分は、家庭学習で補うようにしています。

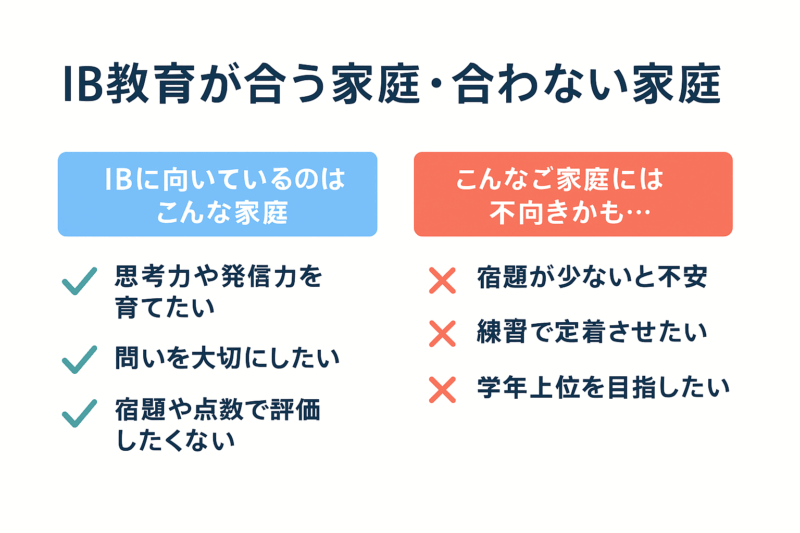

IBに向いている家庭とは?

IB教育は、「どんな子どもに育ってほしいか」という家庭の価値観が問われます。

次のようなご家庭には、IBはとても相性が良いと感じます:

- 学力よりも「思考力」や「発信力」を重視したい

- 正解よりも「問い」の面白さを大切にしたい

- 点数や宿題の量で子どもを評価したくない

逆に、

- 毎日宿題がしっかりあってほしい

- 勉強は反復練習で定着させたい

- 学年上位を常に目指したい

というご家庭だと、IBのスタイルに戸惑いを感じるかもしれません。

まとめ:IB教育は“合う子”ではなく、“合う価値観”を持つ家庭がカギ

IB教育は、受け身の学習から脱却し、「自分で学びをつくっていく力」を育てるスタイルです。

子どもに合うかどうかを見る前に、親としてどんな教育を大切にしたいか、どんな力を育てたいかを考えてみてください。

のびのびしすぎる?と感じる時期があっても、長い目で見れば、そこには子どもが自分らしく学ぶ力が育つ土壌があります。

IBは、そんな“育ちの過程”を信じられる家庭にこそフィットする教育だと、私は感じています。