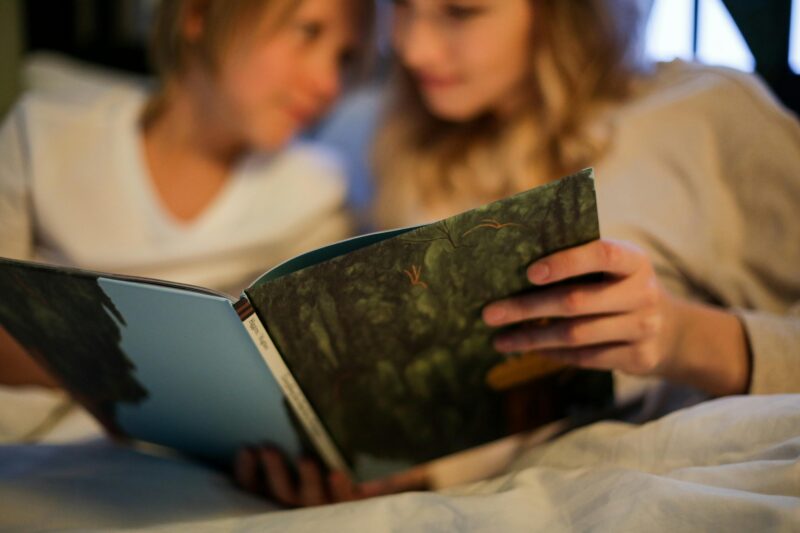

娘が9歳のころまで、ずっと読み聞かせを続けていました。寝る前になると「ママー、本読んで!」とせがまれるのが日課で、私にとってもとても大切な時間でした。

ふと、ある夜ふしぎに思いました。読み聞かせって、いったい何歳まで続けるものなんだろう?

忙しい小学生との読み聞かせ時間

小学生にもなると、毎日が本当に忙しいですよね。学校の宿題、習いごと、友達とのやりとり…。

わが家では遅くとも9時半には寝かせるようにしていたので、寝る前の読み聞かせ時間がとれるのは週に1〜2回くらい。それでも、娘にとってはその時間がとても大切な“心の安定剤”のようでした。

読み聞かせは、親子にとっても貴重なコミュニケーションの時間。 どんなに忙しくても、この時間があると親子の距離がグッと近づくのを感じていました。

読み聞かせは何歳まで?調査から見る効果

幼児期の読み聞かせの重要性はよく知られていますが、小学生以降に続ける意味はあるのでしょうか?

文部科学省が行った「親と子の読書活動等に関する調査」(平成16年)では、こんなデータがあります:

保護者が読み聞かせをしていた期間が長い児童・生徒ほど、1ヵ月に読む本の数が多い傾向がある。

つまり、読み聞かせの期間が長いほど、子どもが本好きになる可能性が高いということです。

読書好きな子どもは、語彙力が豊かになり、結果的に学力にもつながります。読み聞かせは“知識の貯金”を増やす入り口なのかもしれません。

小学生に読み聞かせを続けるメリット

小学生になったからといって、読み聞かせの役割が終わるわけではありません。むしろ、今だからこそ届く言葉や物語があるように感じます。

♡ 親子の心のつながり

声に出して読むという行為そのものが、子どもの安心感につながります。「今日もちゃんと読んでくれた」という体験の積み重ねは、信頼関係の土台になります。

♡ 難しい表現の“橋渡し”

児童書になると語彙や表現が一気に高度になります。聞いて理解できることで、子ども自身が読書に挑戦する自信にもつながります。

♡ バイリンガル育児との相性のよさ

我が家のようにバイリンガル育児をしている場合、読み聞かせは日本語の感覚を育てるうえで非常に大切な時間。語彙・文法・リズムなど、自然なかたちで身につく貴重なインプットです。

小学生におすすめの読み聞かせ本

ここからは、実際に我が家で読んでよかった本、よくリクエストされた本をご紹介します(Amazonリンク有り)。

- 『エルマーのぼうけん』

- 『はじめてのキャンプ』

- 『いやいやえん』

- 『ルドルフとイッパイアッテナ』

- 日本昔ばなし

ポイントは、「聞いて想像が膨らむかどうか」。あらすじがわかっていても、声で聞くことで新しい発見があるのが読み聞かせの醍醐味です。

まとめ:やめどきは子どもが決める

読み聞かせは、「◯歳まで」と決まっているものではありません。

娘が本を持ってこなくなるまで、我が家では細く長く続けました。結局、最後の一冊がどれだったのか覚えていませんが、たしかにその習慣は彼女の中に残っているように思います。

そして今でも、自分で読むには漢字が多くてハードルの高い日本語の本を持ってきて「読んで」と頼まれることがあります。そんなときは、また読み聞かせが静かに再開します。

もし、読み聞かせのやめどきに悩んでいる方がいたら、子どもが望むまで続けていいと思います。

小学生でも、読み聞かせの魔法はちゃんと届いていますよ。